Die zunehmende Digitalisierung im Straßenverkehr eröffnet auch im Bereich der Sozialvorschriften neue technische Möglichkeiten. Intelligente Fahrtenschreiber leisten dabei einen wichtigen Beitrag, um die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten zu unterstützen und so die Verkehrs sicherheit zu erhöhen. Ein zentrales Element ist die DSRC-Fernabfrage, die es den Kontrollbehörden ermöglicht, bestimmte Daten während der Fahrt drahtlos auszulesen und so eine gezieltere Auswahl von Fahrzeugen für Straßenkontrollen zu treffen. In diesem Bericht werden die technische Funktionsweise, die übermittelten Daten (RTMs) sowie die damit verbundenen Vorteile und Einschränkungen der DSRC-Technologie erläutert. Zudem werden verbreitete Missverständnisse aufgeklärt und Hinweise zum praktischen Umgang gegeben. Es wird dabei auch auf die Besonderheiten bei der Nutzung von Fähre bzw. Zug sowie auf das Equipment der Kontrollbehörden eingegangen.

1. Intelligente Fahrtenschreiber

Ein intelligenter Fahrtenschreiber ist ein digitaler Fahrtenschreiber der zweiten Generation (G2), gesetzlich geregelt und technisch beschrieben durch die Verordnung (EU) Nr. 165/2014 und deren Durchführungsverordnungen, z.B. (EU) 2016/799 und (EU) 2021/1228. Er defi niert sich im Wesentlichen durch drei technische Funktionen:

- GNSS (Global Navigation Satellite System)-basierte (teilweise automatische) Positionsaufzeichnungen gemäß Artikel 8 VO (EU) Nr. 165/2014

- DSRC-Fernkommunikation (Dedicated Short Range Communication) zur drahtlosen Vorselektion für Kontrollbehörden gemäß Artikel 9 VO (EU) Nr. 165/2014

- Möglichkeit zur Anbindung an ITS (Intelligent Transport Systems) gemäß Artikel 10 VO (EU) Nr. 165/2014

Die Einbaupflicht der ersten Version (G2V1) besteht seit 15. Juni 2019 für erstmals zugelassenen Fahrzeuge innerhalb der EU, des EWR, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs. Die Einbaupflicht der erweiterten zweiten Version (G2V2) besteht seit 21. August 2023.

Bei in Betrieb befindlichen Fahrzeugen, die im grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb der EU, des EWR, der Schweiz und des Vereinigten Königreichs eingesetzt werden, müssen seit 1. Januar 2025 analoge und digitale Fahrtenschreiber der Generation 1 (G1), sowie ab 19. August 2025 intelligente Fahrtenschreiber der Version 1 (G2V1) gegen Systeme der Generation 2 Version 2 (G2V2) getauscht werden.

2. DSRC-Fernkommunikation (Equipment zur Früh erkennung von Manipulationen und Lenkzeitverstößen durch die Kontrollbehörden)

2.1 Technik (fahrzeugbezogen)

Die DSRC-Fernkommunikation ermöglicht es Kontrollbehörden, bestimmte technische Daten von intelligenten Fahrtenschreibern in fahrenden Fahrzeugen drahtlos auszulesen. Die Daten werden fahrzeugseitig über eine an die Fahrzeugeinheit angeschlossene Antenne bzw. ein Modul nach außen gesendet, das im Bereich der Windschutzscheibe oder im Armaturenbrett verbaut ist.

beim Mercedes-Benz Actros

2.2 Zu übermittelnde Daten (sogenannte RTMs)

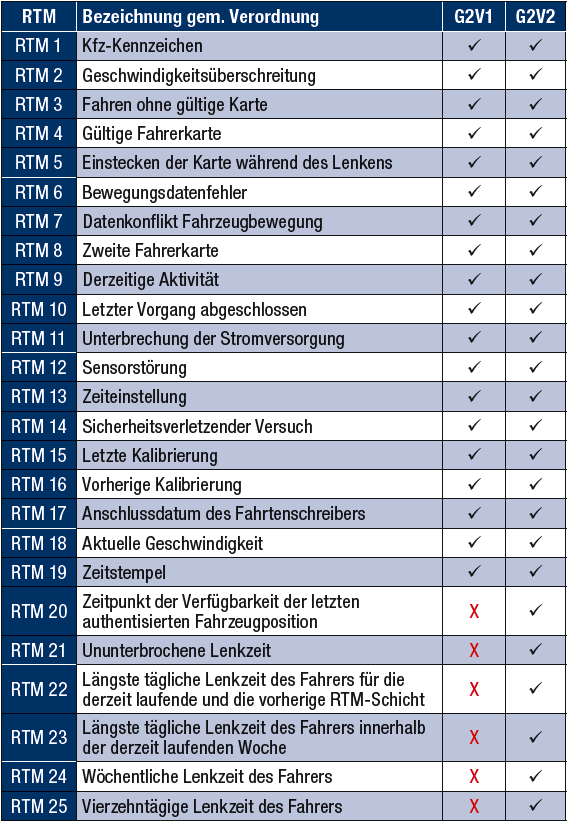

Die übermittelten Parameter, sogenannte RTM-Daten (Remote Tachograph Monitoring), sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/799, Anhang 1C, Anlage 14 definiert. Die übermittelten Daten, welche den aktuellen „Ist-Zustand“ abbilden, dienen den Kontrollbehörden als Grundlage, um zu bewerten, ob das Fahrzeug anschließend angehalten und einer Straßenkontrolle unterzogen werden soll. Es handelt sich somit um ein reines Werkzeug zur Vorselektion.

Mit der Einführung des intelligenten Fahrtenschreibers der G2V2 wurden einige dieser RTM-Daten gegenüber der G2V1 geändert, erweitert oder neu eingeführt.

Der Datensatz mit den RTMs, der über die fahrzeugseitige Antenne nach außen gesendet wird, wird alle 60 Sekunden mit neuen Werten aktualisiert.

- Ein Großteil der RTMs besteht aus sogenannten ‚True/False‘-Informationen, die angeben, ob das jeweilige Ereignis aktuell oder an den Vortagen vorhanden war oder nicht.

- Die RTMs 15 bis 17 beinhalten Datumsangaben zu Kalibrierungen.

- RTM 18 beinhaltet den Wert der gefahrenen Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Generierung des Datensatzes.

Nachfolgend eine Übersicht der RTM-Daten, unterschieden nach ihrer Verfügbarkeit in G2V1 und G2V2:

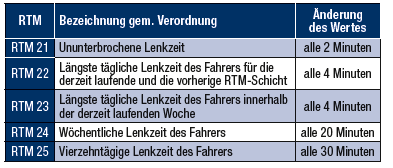

2.3 G2V2: Lenkzeitbezogene RTMs

Eine wesentliche Erweiterung sind RTMs, welche die Lenkzeiten des Fahrers betreffen (RTMs 21 bis 25). Neben den kumulierten Lenkzeiten der laufenden Woche, der Doppelwoche sowie der längsten täglichen Lenkzeit in der laufenden Woche werden auch zwei aktuelle Parameter angezeigt, welche der Steigerung der Verkehrssicherheit Rechnung tragen und jeweils die aktuelle Tour betreffen:

- RTM 21 zeigt die aktuelle Lenkzeit seit der letzten vollendeten (anrechnungsfähigen) 45-minütigen Fahrtunterbrechung an.

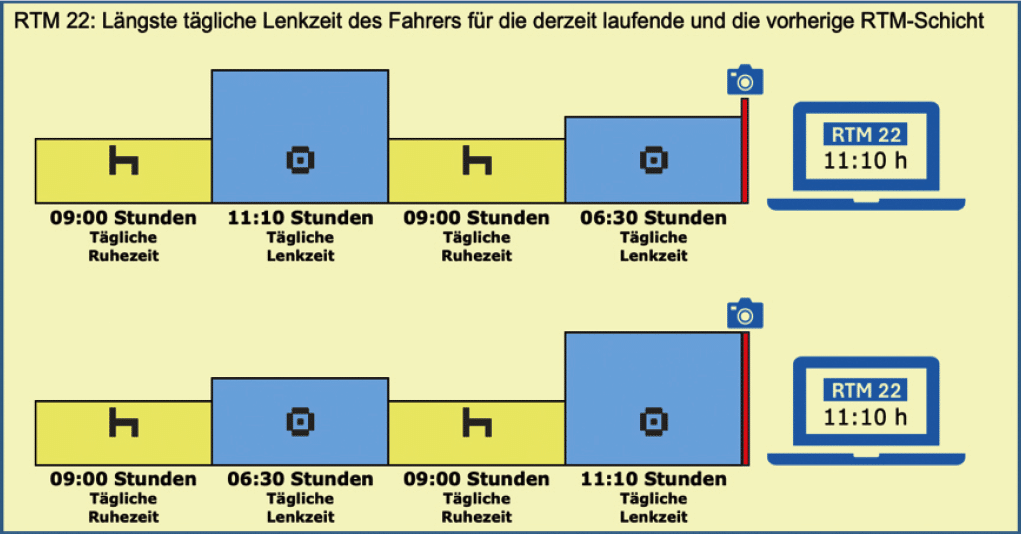

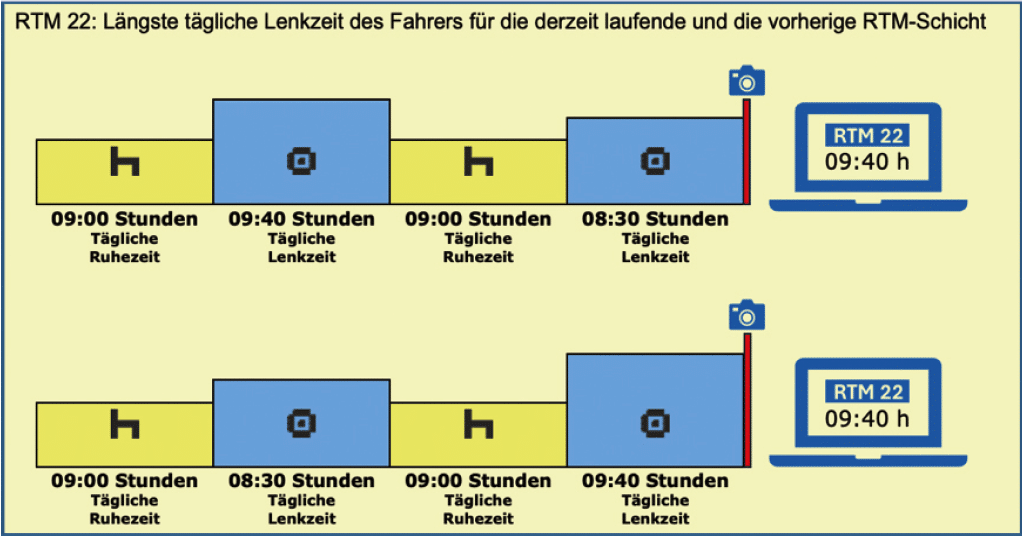

- RTM 22 ermittelt die tägliche Lenkzeit in der aktuellen oder vorherigen Schicht des Fahrers. Es wird somit der höhere Wert der täglichen Lenkzeit (TLZ) vor oder nach der letzten täglichen Ruhezeit angezeigt. Aber: Ob dieser ermittelte Wert aus der aktuellen oder der vorherigen Schicht stammt, kann nicht angezeigt werden.

Ergebnis: In beiden Situationen wird der Wert 11:10 h als RTM 22 angezeigt. Hier liegt in jedem Fall die Vermutung nahe, dass ein Verstoß gegeben ist. Zweimal in der Woche darf die TLZ auf bis zu 10 h ausgedehnt werden. In beiden Szenarien ist dieser Wert hier deutlich überschritten. Der Verstoß kann am Vortag begangen worden sein oder das Fahrzeug ist aktuell mit dem Wert 11:10 h unterwegs. Zur Verifizierung muss das Fahrzeug angehalten und einer Straßenkontrolle unterzogen werden.

Ergebnis: In beiden Fällen wird als RTM 22 der Wert 9:40 h angezeigt. Es kann somit sein, dass das Fahrzeug aktuell mit 9:40 h TLZ geführt wird. Zweimal pro Woche dürfen TLZ von 10 Stunden genutzt werden. Ob ein Verstoß vorliegt, kann nicht gesagt werden. Näheres muss im Rahmen einer sich anschließenden Straßenkontrolle überprüft werden.

Anmerkung:

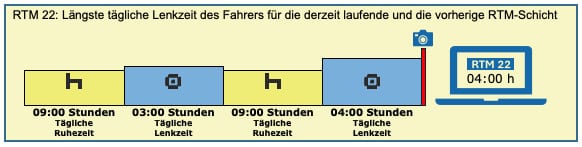

Es erfolgt hier keine Auswertung der Lenkzeiten hinsichtlich möglicher Verstöße, sondern es werden in den RTMs stets reine „Ist-Zustände“ visualisiert. Beträgt beispielsweise die gestrige TLZ 4 h und aktuell 3 h, so wird als RTM 22 der Wert 4 h angezeigt:

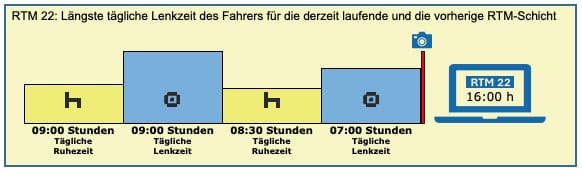

Wurde vom Fahrer zwischen den Schichten keine ausreichende tägliche Ruhezeit von mindestens 9 h eingelegt, dann werden die Werte der beiden TLZ addiert. Hatte der Fahrer beispielsweise am Vortag faktisch eine TLZ von 9 h, gefolgt von einer täglichen Ruhezeit von 8,5 h und eine aktuelle TLZ von 7 h, dann wird für RTM 22 der Wert der TLZ mit 16 h gewertet:

Auch hier muss im Rahmen einer sich anschließenden Straßenkontrolle der genaue Sachverhalt anhand einer Analyse der digitalen Daten des Fahrtenschreibers und der Fahrerkarte geprüft und rechtlich bewertet werden.

In der nächsten Ausgabe der BERUFSKRAFTFAHRER-Zeitung wird im Zusammenhang mit der DSRC-Fernabfrage auf die Besonderheiten bei der Nutzung von Fähre bzw. Zug sowie auf das Equipment der Kontrollbehörden eingegangen. Außerdem werden entsprechende Praxishinweise gegeben.

2.4 Besonderheit: Nutzung von Fähre / Zug

Es besteht die Möglichkeit, einen während der Tour eingeplanten Fahrzeugtransfer mittels Fähre oder Zug — unter bestimmten Voraussetzungen — als regelmäßige tägliche oder auch als wöchentliche Ruhezeit zu nutzen.

Beginnt man beispielsweise die regelmäßige tägliche Ruhezeit von 11 Stunden im Hafen und fährt nach zwei Stunden auf die Fähre, so wird – bedingt durch diese Fahrbewegung – die begonnene Ruhezeit unterbrochen und sie müsste neu gestartet werden.

Hierzu hat der Verordnungsgeber eine Ausnahme vorgesehen: Die Ruhezeit darf im Zusammenhang mit der Nutzung von Fähren oder Zügen gemäß Artikel 9 der VO (EG) Nr. 561/2006 bis zu zweimal unterbrochen werden (für Auf- und ggf. Abfahrten), wobei die Gesamtdauer dieser beiden Unterbrechungen der Ruhezeit eine Stunde nicht überschreiten darf. Eine solche Unterbrechung würde nun auch Einfluss auf die Berechnung in der DSRC-Funktion haben: Durch die Unterbrechung(en) werden u.U. keine zusammenhängenden 9 Stunden Ruhezeit erfasst, weshalb die jeweiligen täglichen Lenkzeiten davor und im Anschluss – wie im Teil 1 dieses Artikels in der Ausgabe 7-8 erläutert – addiert würden. Hierdurch würde ein falsches Ergebnis ausgesandt, das Kontrollbehörden zu einer Straßenkontrolle veranlassen könnte. Um dies zu vermeiden, wurden für diese Szenarien besondere Kalkulationsregeln in der DVO (EU) 2016/799 verankert.

Damit diese Berechnungen im DSRC-Modul reibungslos funktionieren, muss der Fahrer selbst tätig werden:

- Zunächst sollte er nach seiner Arbeitsschicht und dem Beginn der Ruhezeit im Hafen das Ende des Arbeitstages durch die Eingabe „Ende Land“ dokumentieren.

- Nachdem er dann mit dem Fahrzeug auf die Fähre gefahren ist und das Fahrzeug die Endposition (Parkposition) erreicht hat, muss das „Fährsymbol“ über das Menü der Fahrzeugeinheit eingegeben werden (zusammen mit dem Symbol „Ruhezeit“).

- Das „Fährsymbol“ bleibt während der Fährüberfahrt/Nutzung des Zuges aktiv und wird in Fahrtenschreibern der G2V2 automatisch deaktiviert, wenn als Tätigkeit „Lenken“ erkannt wird (der Fahrer also von der Fähre oder vom Zug herunterfährt).

- Nach Verlassen der Fähre muss – wenn nötig – noch der restliche Teil der Ruhezeit eingelegt und selbige damit anrechnungsfähig vollendet werden.

- Den Beginn der nächsten Arbeitsschicht dokumentiert der Fahrer dann mit der Eingabe „Beginn Land“.

Durch diese Eingaben ist gewährleistet, dass die Berechnungen hinsichtlich der DSRC-Fernabfragefunktion korrekt durchgeführt werden (und die Fahrbewegungen zum Auf- und Abfahren in den spezifischen RTMs keine Unterbrechung der Ruhezeit bewirken).

2.5 Equipment für Kontrollbehörden

Es gibt mehrere Anbieter auf dem Markt, die ihre Lösungen für die Kontrollbehörden anbieten. Generell benötigt ein solches System eine spezielle Empfangsantenne sowie ein Endgerät mit Bildschirm und entsprechender Software, um die einzelnen Werte der RTMs anzuzeigen und darzustellen.

Das Equipment kann in einem Fahrzeug oder neben der Fahrbahn (neben der Autobahn oder an einer Brücke befestigt) installiert werden.

der Fahrt mittels Kontrollfahrzeug der Polizei

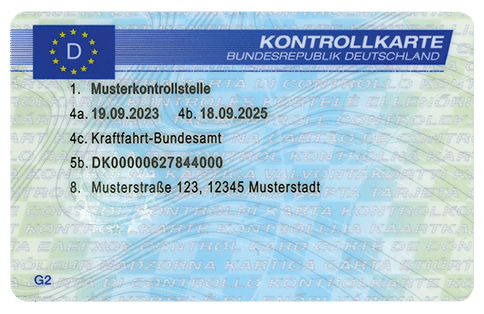

Da es sich hier um ein Mittel zur Unterstützung hoheitlicher Aufgaben der Kontrollbehörden handelt, muss entsprechender Datenschutz gewährleistet sein. Zunächst ist hervorzuheben, dass in dem Datensatz keinerlei persönliche Angaben zum Fahrer oder zum Unternehmen vorhanden sind. Lediglich das Kfz-Kennzeichen ist hinterlegt, damit eine entsprechende Zuordnung des Datensatzes erfolgen kann. Um die Inhalte des Datensatzes sichtbar zu machen, muss sich das Kontrollpersonal mittels Kontrollkarte legitimieren (diese muss während der Messung im Equipment der Kontrollbehörden gesteckt sein).

Nach Bewertung des dargestellten „Ist-Zustandes“ kann das Kontrollpersonal entscheiden, ob das Fahrzeug diesbezüglich – im Rahmen einer weitergehenden und intensiveren Straßenkontrolle – überprüft werden soll.

Die übertragenen Daten dürfen nur dazu verwendet werden, die Einhaltung der Lenkzeit- und Tachographenvorschriften zu überprüfen. Sie dürfen nur an Behörden, die die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten kontrollieren sowie an Justizbehörden im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens übermittelt werden. Sie werden von den Kontrollbehörden nur für die Dauer einer Straßenkontrolle gespeichert und spätestens drei Stunden nach ihrer Übermittlung gelöscht, es sei denn, die Daten lassen eine Manipulation oder einen Missbrauch des Fahrtenschreibers vermuten. Bestätigt sich der Verdacht einer Manipulation oder eines Missbrauchs im Laufe der anschließenden Straßenkontrolle nicht, so werden die übertragenen Daten spätestens dann gelöscht.

2.6 Vorteile des Systems

Die Vorteile der DSRC-Früherkennung sind:

• Effizienz bei Straßenkontrollen

Kontrollbehörden können Nutzfahrzeuge gezielt anhalten, wenn verdächtige Daten (z. B. Manipulationshinweise, Lenkzeitüberschreitungen, etc.) erkannt werden. Das Kontrollpersonal überprüft überwiegend beanstandungswürdige Fahrzeuge bzw. Fahrer und reduziert im Umkehrschluss Kontrollen mit rechtskonform agierenden Verkehrsteilnehmern, was die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. Auch die Kontrolle eines Fahrzeugs ohne Beanstandungen dauert 30 bis 45 Minuten. In dieser Zeit ist das Kontrollpersonal gebunden und zahlreiche Fahrzeuge mit potenziellen Mängeln, Verstößen oder gar Manipulationen passieren beanstandungsfrei die Kontrollstelle. Durch gezielte Selektionen kann dies besser reguliert werden.

Ein weiterer gewichtiger Punkt ist die massive Zunahme von Fahrzeugen mit Fahrtenschreibern der G2V2 ab 1. Juli 2026: Bei grenzüberschreitenden Güterbeförderungen oder bei Kabotagebeförderungen mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 2,5 Tonnen übersteigt, müssen – sofern keine Ausnahme vorliegt – diese Fahrtenschreiber installiert sein. Diese müssen dann ebenfalls durch geschultes Kontrollpersonal überprüft werden. Da – im Gegensatz zur steigenden Anzahl an potenziell zu kontrollierenden Fahrzeugen – die Personaldecke an europäischem Kontrollpersonal voraussichtlich nahezu gleichbleibend sein wird, kommt einer gezielteren Selektion eine besondere Bedeutung zu.

• Vorteil für rechtskonform agierende Fahrer und Unternehmen: Weniger Zeitverlust durch „unnötige“ Kontrollen

Fahrzeuge mit unauffälligen DSRC-Daten werden bei Kontrollen seltener angehalten. Für Fahrer und Unternehmen bedeutet das: Weniger Unterbrechungen während der Fahrt, keine Wartezeiten bei/durch Straßenkontrollen und dadurch ein flüssigerer Transportablauf. Für Unternehmen reduziert sich u.U. ein indirekter Kostenfaktor durch diesen Stillstand und damit verbundene mögliche Lieferverzögerungen.

• Prävention

Die Möglichkeit der unbemerkten, drahtlosen Vorabprüfung mittels DSRC-Fernabfrage schreckt Fahrer und Unternehmer eher von Manipulationsversuchen oder bewussten Lenkzeitüberschreitungen ab, da die Entdeckungswahrscheinlichkeit signifikant steigt. Das beugt letztlich Übermüdung oder – daraus resultierend – gravierenden Verkehrsunfällen vor.

3. (Un-) Wahrheiten

In Online-Foren, sozialen Netzwerken, aber auch im Rahmen von Schulungen oder „Theken-Gesprächen“ wurden und werden verschiedene Szenarien zur DSRC-Fernabfrage dargestellt und diskutiert, die häufig — oder zumindest teilweise — nicht korrekt sind. Nachfolgend daher einige Klar-stellungen:

• „Das BALM und die Polizei können im Vorbeifahren nun Anzeigen fertigen!“

Über die DSRC-Fernabfragefunktion werden – hinsichtlich der Sozialvorschriften – nur die eingangs beschriebenen Lenkzeit-Parameter übermittelt und dargestellt. Die Prüfung der Lenk- und Ruhezeiten für die nachweispflichtigen 1+ 56 Tage muss weiterhin im Rahmen von Straßenkontrollen – nach Download der digitalen Daten aus Fahrzeugeinheit und Fahrerkarte(n) – erfolgen. Die DSRC-Funktion bietet nur eine Unterstützung bei der Vorselektion und enthält nicht ansatzweise die Vielfalt an Daten, die bei den Downloads gesichert werden.

Die Speicherung der RTMs, welche die Lenkzeiten betreffen, erfolgt nicht auf die Minute genau. Zur Ressourcen-Einsparung (Energie, Zeit, Speicherprozesse und -kapazitäten) werden die Werte — je nach RTM — nur in bestimmten Zeitabständen aktualisiert:

• „Das BALM und die Polizei können während der Ruhezeit der Fahrer über den Rastplatz gehen und an allen Fahrzeugen die Lenkzeit-Daten mittels DSRC-Auslesen und Anzeigen fertigen!“

Hier gilt das gleiche wie im vorherigen Punkt. Hinzu kommt, dass der DSRC-Datensatz nur dann nach außen gesandt werden kann/darf, wenn die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet ist.

• „Die Fahrer können das Aussenden der DSRC-Daten abschalten, indem sie dies über die Menüführung verneinen!“

Wenn Fahrer erstmals ihre Fahrerkarte in einem Fahrtenschreiber der G2 stecken, werden sie gefragt, ob die sogenannten ITS-Daten ausgegeben werden sollen. Bei Fahrtenschreibern des Herstellers Continental/VDO erfolgt noch eine weitere Abfrage, ob spezielle VDO-Daten gespeichert werden dürfen.

Intelligente Fahrtenschreiber sind in der Lage, Daten mit externen Systemen wie Mautsystemen, Verkehrsmanagementzentralen oder Flottenmanagementsystemen auszutauschen (siehe Artikel 10 VO (EU) Nr. 165/2014). Damit dies reibungslos geschieht, müssen auch solche Daten über die standardisierte ITS-Schnittstelle der Fahrzeugeinheit an die externen Systeme übermittelt werden, welche gemäß DVO (EU) 2016/799 als personenbezogen eingestuft wurden. Um dem Datenschutz Rechnung zu tragen, muss der Fahrer dieser Übersendung seiner persönlichen Daten explizit zustimmen (oder er lehnt sie ab). Diese Entscheidung kann jederzeit über die Menüführung geändert werden. ITS-Schnittstelle und DSRC-Fernabfrage sind jedoch zwei völlig unterschiedliche und technisch voneinander getrennte Funktionen innerhalb des Fahrtenschreibers. Die Angaben des Fahrers haben keinerlei Auswirkungen auf das Speicher- und Sendeverhalten der DSRC-Funktion.

Gleiches gilt für die Fahrer-Angaben zur Speicherung der speziellen VDO-Daten. Dieses sind:

• D1/D2-Statuseingänge

• Drehzahlprofile des Motors

• Geschwindigkeitsprofile

• 4 Hz-Geschwindigkeitssignal

Ohne diese Parameter in diesem Bericht näher zu erläutern: Auch hier besteht kein Bezug zur DSRC-Funktion. Die Fahrerentscheidung beeinflusst diese nicht. Die DSRC-Fernabfragefunktion funktioniert uneingeschränkt.

• „Wenn im DSRC-Datensatz nichts Auffälliges festgestellt wird, werden die Fahrer nicht angehalten!“

Wie oben beschrieben, ist die DSRC-Fernabfragefunktion ein hilfreiches Instrument zur gezielten Auswahl von zu kontrollierenden Fahrzeugen. Auch die kommende Fahrtenschreiber-Ausrüstung in Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2,5 t, die im internationalen Gütertransport eingesetzt werden, wird die Verwendung dieser Fernabfrage-Technologie weiter forcieren. Allerdings konzentriert sich dieses Werkzeug zur Vorselektion ausschließlich auf die Themenfelder Sozialvorschriften (hier nur die aktuellen Lenkzeiten) und Fahrtenschreibertechnik (mögliche Manipulationen). Wenn ein Fahrer also nach dem DSRC-Datensatz aktuell ohne Anzeichen für eine Lenkzeitüberschreitung unterwegs ist, bedeutet dies nicht, dass er auch über den gesamten nachweispflichtigen Zeitraum (1+56 Tage) „verstoßfrei“ unterwegs war. Die Lenkzeitauswertung im DSRC-Datensatz erfolgt nicht wie es die VO (EG) Nr. 561/ 2006 vorsieht, sondern – da es sich lediglich um ein Werkzeug zur Vorselektion handelt und aus Kapazitätsgründen – nur eingeschränkt. Weitere Verhaltensweisen und Regelverstöße, wie etwa zu Ruhezeiten, Eingaben von Positionsdaten oder manuelle Nachträge, werden ebenfalls nicht geprüft.

Zudem kann ein Anhalten zur Straßenkontrolle auch aus anderen Gesichtspunkten heraus erfolgen:

- Allgemeine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle gem. § 36 Absatz 5 StVO (identisch zu allgemeinen Verkehrskontrollen von Pkw, etc). Hierunter fällt auch die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern

- Offensichtliche Mängel am Fahrzeug oder an der Ladungssicherung

- Spezielle Ladegüter wie Abfall, Gefahrgut oder Tiere

- Personenbeförderungsrechtliche Bestimmungen: Reisebus-, Schulbus, Linienbuskontrollen

- Überprüfung der Maße und Fahrzeuggewichte

- etc.

Die Entscheidung, ob ein Fahrzeug angehalten und in welchem Umfang, bzw. nach welchen Kriterien es überprüft wird, obliegt letztlich dem Kontrollpersonal, welches hierüber nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet.

Sven Kilian / Jörg Eiden